Archive for the ‘economies’ Category

La farsa del negoziato sulla Grecia

Scrive Fabrizio Goria su Panorama, in un articolo in cui fa il punto sui negoziati tra Grecia e ‘ex troika’:

Delle due l’una: o si adottano riforme strutturali in modo serio, con il rischio di perdere il consenso politico, o Tsipras e Varoufakis dovranno fare i conti con le casse dell’erario, sempre più risicate

Il problema insomma è quello di sempre: le riforme strutturali in Grecia sono necessarie, se non altro per mantenere attive le linee di credito che servono per sopravvivere. Ma più in generale, l’aggiustamento per i greci, che come si ricorda spesso, ‘per anni hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità’, a una condizione economica più consona alle loro possibilità, è inevitabile. Che sia attraverso uscita dall’euro (con conseguente default traumatico) o attraverso le misure di austerità, la disintossicazione dalle passate sbronze di spesa pubblica indiscriminata è inevitabile e dolorosa.

Ciò premesso, bisognerebbe prendere atto che, in Grecia, le riforme strutturali non sono attuabili, non nel breve termine richiesto dalle regole fiscali prescritte dai trattati europei. Non lo sono per ragioni complesse: non è possibile riformare a tavolino o in pochi anni un tessuto sociale organizzato storicamente sulla distribuzione politica di rendite, dove financo le abitudini e i comportamenti individuali più personali sono calibrati sulla logica del privilegio come ‘diritto acquisito’. Lo vediamo bene in Italia, e in Grecia, da quel che si capisce, è molto peggio. Realisticamente, la Grecia è dunque irriformabile, nel breve termine, full stop. Sostenere il contrario è un po’ vivere di teorie astratte. Qualsiasi tentativo di riforma incisiva in quel paese – come nel nostro, d’altronde – se non affiancato da misure di sostegno sociale per dare sollievo alle persone più duramente colpite dalla sua applicazione (a meno che non si decida di ammazzarli o rinchiuderli, in quanto beneficiari di passati sprechi), innesca un processo di aggregazione di consenso democratico intorno a forze politiche populiste e conservative, che tendono a fermare le riforme stesse e mantenere lo status quo.

L’insistenza sulla necessità di riforme credibili, capaci di attivare la ‘mano invisibile’ dello sviluppo di mercato, e creare dunque i presupposti per la crescita, alla luce di questa considerazione, appare un esercizio giornalistico e accademico, (o politico-burocratico, nella prospettiva della troika) piuttosto autoreferenziale. D’altronde, ci sarebbe di che scommettere che nessun liberale di coscienza, o anche il presidente dell’eurogruppo Dijsselbloem, o il ministro delle finanze tedesco Schäuble, sia davvero in cuor suo convinto che in Grecia si possa avviare a comando un processo riformatore davvero efficace, sostenuto dal consenso popolare.

Realisticamente, per quanto possano apparire incredibili, le uniche ‘soluzioni’ per la vicenda greca sono due: l’uscita del paese dall’euro, o il suo ‘assorbimento’ in un soggetto politico più grande, europeo. Per questa ragione, la vera questione sollevata dalla Grecia non è la credibilità della Grecia (che non c’è mai stata su, i mercati si sono calmati per altre ragioni – Bce, cessione del debito a istituzioni – non grazie alle riforme imposte dalla troika) ma la credibilità dei trattati europei. Che sono credibili in quanto presupposto di un processo di integrazione politica europea, e viceversa non lo sono come sistema di regole con l’assurdo obiettivo di simulare a tempo indeterminato un’unione fiscale tra stati sovrani, in un quadro di situazioni e interessi nazionali, economici, politici, e perfino geopolitici contrastanti, e talvolta contrapposti.

La grande farsa della vicenda greca non è il comportamento di un leader populista – oggetto di facili derisioni dagli osservatori liberali – che legittimamente tratta e difende le sue posizioni, per quanto assurde, ma il prendere sul serio il teatrino di un negoziato in cui per evitare di toccare il problema vero – l’integrazione, appunto, politica e fiscale europea, con relative cessioni di sovranità e condivisioni di responsabilità, oppure la presa d’atto formale che tale integrazione non è perseguibile – e continuare a parlare di ‘riforme strutturali’ in un piccolo paese, le quali non sono, in questo contesto, realisticamente attuabili.

Le tre opzioni di Varoufakis: inferno sovrano, inferno commissariato, o provare a spuntare un’Europa più unita

Scrive l’economista Alberto Bisin, commentando un editoriale sul New York Times del ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis:

I teorici dei giochi chiamano questa situazione inconsistenza temporale (Varoufakis lo sa certamente): avere risorse e tempo senza vincoli porterebbe il Paese a continuare per la strada intrapresa da anni ormai, cioè quella di non affrontare le riforme necessarie alla crescita, nell’attesa irresponsabile di aiuti esterni che permettano di evitarle.

Non c’è dubbio che la ricetta di Syriza per la Grecia sia una minestra a base di spesa pubblica e redistribuzione, di riproposizione delle scelte che hanno portato il paese sul baratro. Che lo hanno condotto ad avere un debito enorme, e un’economia fragilissima e in larga misura improduttiva. Bisogna sempre aver ben chiaro che le condizioni di miseria in cui si sono ritrovati i cittadini greci da qualche anno a questa parte, sono l’inevitabile riaggiustamento degli sprechi passati, e non sono colpa della troika, né del liberismo, né di nessuno.

Tuttavia è forse utile provare a ‘vestire i panni’ di Varoufakis, in questi giorni di difficile negoziato politico con le istituzioni europee e col Fmi, e valutare le sue opzioni:

- Sottomettersi al memorandum della troika, pur ottenendo qualche beneficio (dilazioni programmi, più flessibilità, ecc.). Lo stato greco avrebbe un po’ di ossigeno, ma non vi sarebbero probabilmente benefici immediati e concreti delle condizioni di vita dei cittadini greci. Varoufakis tradirebbe il mandato degli elettori, che forse, si rivolgerebbero a forze politiche ancora più radicali, come i nazisti di Alba dorata. I Greci sono indolenti e sprovveduti? Forse, ma votano. E finché lo fanno occorre prenderne atto, anche nelle assemblee di Bruxelles.

- Grexit: uscire dall’euro (in un modo o nell’altro), con tutti i disastri che comporta in termini di svalutazione, di collasso del sistema finanziario, di isolamento sui mercati internazionali, e di distruzione definitiva di quel che resta del tessuto economico greco produttivo (i famosi produttori di yogurt). I greci non avrebbero verosimilmente di che mangiare, per la debolezza del sistema produttivo interno, e per l’impossibilità a comprare all’estero prendendo a prestito.

Come si può constatare, entrambe le alternative hanno conseguenze pesantissime per i greci, e per le loro vite individuali. E’ vero che, se verranno applicate le prescrizioni della troika, e si creeranno le condizioni di legalità, garanzia dei diritti di proprietà e le appropriate liberalizzazioni, in qualche anno ‘la mano invisibile’ farà forse il suo dovere, riportando il paese alla prosperità. Ma è difficile credere che succederà: molto più probabile che i greci si avvitino molto prima in una spirale di populismi beceri e di terremoti istituzionali che non permetteranno mai alle forze del mercato di dispiegarsi, passando da una padella socialisteggiante à la Tsipras, a una brace nazionalisteggiante stile, appunto, Alba dorata.

E’ plausibile ritenere che Varoufakis, al di la delle retoriche folkloristiche del suo partito, abbia chiara questa situazione, e agisca valutandone semplicemente costi e benefici politici. Comunque vada, per i greci sarà durissimo, e dunque, perché non puntare sull’azzardo totale? Di fatto l’obiettivo di Syriza – anche se oggi si chiuderà un accordo, il problema si ripresenterà tra qualche mese, e dunque l’obiettivo rimarrà valido – è costringere i paesi dell’euro a mutualizzare il debito greco, avviando sostanzialmente un processo di cessione di sovranità e di integrazione politica. D’altronde, è lo stesso Varoufakis ha dichiararlo, se pur nel linguaggio metaforico ‘vendoliano’ proprio della sua area politica.

Tutta la questione è trovare nuovi moventi. Scoprire un nuovo approccio mentale che vada oltre le divisioni nazionali, dissolva la distinzione tra debitori e creditori favorendo una prospettiva pan-europea e metta il bene comune degli europei al di sopra delle politiche-feticcio e dei dogmi che si sono dimostrati tossici se applicati in modo universale”.

A quale altro ‘nuovo movente’ può alludere il ministro greco, se non quello di una politica economica comune, ‘una prospettiva pan-europea’? La questione è tutta politica, dal suo punto di vista, e passa per il superamento dell’attuale “simulazione” di unione politica e fiscale prevista dai trattati, per arrivare a una qualche forma di condivisione dei debiti e di cessione di sovranità dei paesi euro. Sul piano economico, una integrazione europea relegherebbe forse definitivamente la Grecia alla condizione di arretratezza propria delle aree che vivono di assistenzialismo, un po’ come avviene per il Mezzogiorno italiano, ma tant’è almeno si tira a campare a spese dei virtuosi del Nord, e al riparo dai famigerati ‘mercati’.

‘When in trouble, go big’, recita il proverbio. Cercare di ‘salvare la Grecia’ puntando a generare un processo di integrazione politica europea, può essere un delirio fantapolitico, ma se le alternative sono tra un inferno commissariato dalla troika, o un inferno sovrano fuori dall’euro, perché non provare?

La Grecia, l’euro, la legge ferrea del populismo

Dentro o fuori dall’euro, la Grecia non sembra avere molte opportunità di riprendersi dalla crisi in cui si trova. L’uscita dall’euro sarebbe una catastrofe per i greci, che già in questi giorni stanno correndo a mettere in salvo i loro risparmi, temendo di ritrovarseli convertiti in inutili dracme. Il sistema finanziario del paese collasserebbe, e così la sua credibilità sui mercati internazionali. Non avrebbe modo di finanziarsi all’estero, e sarebbe incapace di sopravvivere grazie alle sue attività produttive, che sono assai fragili e che subirebbero probabilmente il colpo di grazia. Forse la Grecia ripartirebbe dopo qualche anno, ma pagando costi sociali insostenibili.

Purtroppo un Paese non è un’impresa, che può fallire ed essere sostituita da altre efficienti. Il meccanismo di ‘distruzione creativa’ di schumpeteriana memoria si inceppa a causa dell’interferenza della politica e dei capricci del voto democratico: la distruzione di inefficienze, necessaria per una ripartenza ‘spontanea’ dell’economia greca, basata su mercato e concorrenza – che, come insegnano gli economisti liberali, sono forse gli unici processi che danno prospettive solide di crescita e benessere sul lungo termine – nel breve termine crea un disagio tale da incentivare i consensi alle forze più populiste.

In Grecia ha vinto Syriza, ma potrebbero ottenere il governo forze ancora più radicali. Le quali, invece di creare il contesto per la ripresa consegnerebbero il paese a una condizione di caos e povertà strutturale, a furia di programmi statalisti ‘chavisti’ o ‘nazionalisti’ di redistribuzione, a seconda del segno politico. E’ bene ricordare che il prossimo sulla lista d’attesa dei tabelloni elettorali greci è il partito nazista Alba Dorata, pronto a subentrare casomai dovesse fallire Tsipras. Ed è facile immaginare che le sue ricette economiche non saranno poi troppo diverse dalle minestre di Syriza, di Marine Le Pen, del M5s o del Podemos spagnolo.

D’altronde, le riforme imposte dalla Troika a garanzia dei prestiti, hanno avuto un simile esito politico. Anche in questo caso, i saggi precetti liberali che le hanno ispirate – create le condizioni per la concorrenza, la tutela dei diritti e della proprietà privata, la solidità istituzionale, e vedrete che rinasceranno nuove attività economiche, ricchezza e prosperità verranno – si sono scontrati con la dura realtà del voto. E’ possibile che qualche greco apprezzi le virtù di un periodo di ‘austerity’ per liberarsi di abitudini culturali votate allo spreco e ai corporativismi, ma è probabile che questa consapevolezza diventi sempre meno accettabile per tutti i cittadini con il dispiegarsi degli effetti di queste ricette, subiti a livello individuale e familiare, in termini di contrazione del reddito, perdita di benefici e privilegi. D’altronde, si dice, “il debito non l’hanno fatto i greci”, ma la loro classe politica.

La legge ferrea della democrazia, per cui i politici al governo possono prendere decisioni a loro beneficio personale (o di gruppi organizzati a cui fanno riferimento) esternalizzando i costi sulla collettività ignara, all’inverso può trasformarsi in una sorta di legge ferrea del populismo: se gli effetti immediati di riforme decise da un gruppo organizzato volte all’efficienza, i cui benefici non ci sono ancora, e sono attesi anzi solo in un futuro indeterminato (è impossibile sapere cosa ci riserverà lo sviluppo del mercato), diventano troppo pesanti sulla vita dell’individuo o degli elettori, questi voteranno per un gruppo politico che promette con proclami roboanti – leggi appunto, populisti – la fine rapida e sicura delle loro sofferenze.

Dunque, per la Grecia c’è, sembra, ben poco da fare. Tutte i percorsi per ritrovare la prosperità economica implicano lamenti e stridore di denti: sia quella del ‘Grexit’ che quella della Troika. Non è colpa né della Troika né dell’euro né del liberismo, né di nessuno, ma del fatto che la disintossicazione di un’economia devastata da decenni di sbronze di spesa pubblica gestita per organizzare consenso politico senza produrre nulla è un processo doloroso. Il cui esito non è affatto scontato: può darsi che l’economia riparta, ma anche che muoia, si avvii verso l’inaridimento definitivo. Ma in tutti i casi, le misure necessarie per la ripartenza tendono a essere ostacolate dalle sirene della politica, e dall’intervento, più o meno inevitabile, della legge del populismo.

Una ‘terza via’ per la Grecia in fondo c’è, ed è quella che, a ben guardare, Tsipras e il suo gagliardo economista Varoufakis sembrano avviati a percorrere (quanto deliberatamente, quanto per spirito folle d’azzardo, è difficile dirlo). E’ quella dell’integrazione politica europea, mutualizzando debiti e scaricando sugli altri paesi dell’unione monetaria i costi dei propri sprechi passati. Qui sta, forse, la posta in gioco del ‘salvataggio’ della Grecia di Tsipras: innescherebbe un processo di condivisione del debito, il che comporterebbe garanzie comuni, per gestire le quali inevitabilmente si arriverebbe a una riduzione delle sovranità nazionali (tedesca, francese, italiana ecc.) in favore di una maggior sovranità europea. L’alternativa, per forza di cose, rischia di essere la dissoluzione dell’euro e dell’Unione europea, con tutti i suoi complicati meccanismi per ‘simulare’ un’unione fiscale e politica, pur salvaguardando le rispettive sovranità.

La Grecia in un’Europa politicamente integrata rimarrebbe quello che è, un’area depressa e arretrata, forse condannata a tirare a campare dell’assistenzialismo di una comunità politica più grande e ricca. Ci sarebbero le lamentele di chi paga, e le lamentele di chi non riceve abbastanza ma tutto sommato sarebbe una tranquilla routine, senza scossoni. Per noi italiani sarebbe una situazione familiare. D’altronde non si è mai sentito parlare di una crisi del debito sovrano, che so, campano.

Il motorino d’avviamento e il motore della crescita

Scrive Mario Seminerio, prendendo spunto da alcuni articoli di Adair Turner sul problema di come riavviare la crescita senza generare debito aggiuntivo:

La domanda, a questo punto, è semplice ed angosciante: che fare di questa montagna di debito? Ogni tentativo di ridurlo per vie convenzionali, cioè austerità, produce l’effetto perverso di aumentare i rapporti di indebitamento, conseguenza del “paradosso del risparmio” (oltre che di scuoiare la popolazione, ma quello è altro tema). Allo stesso modo, una politica monetaria ultra-accomodante causa problemi alla stabilità finanziaria, inducendo bolle. Né è pensabile sostenere la crescita stimolando ulteriore deficit perché assai difficilmente, giunti a questi livelli di leverage, si può immaginare uno stimolo fiscale che si ripaghi da sé. Allo stesso modo, anche continue svalutazioni del cambio, in modalità beggar thy neighbour, sono un nonsenso, e lastricano la strada dell’inferno di un protezionismo dagli esiti devastanti. E quindi?

Il tema costituisce il “core” del dilemma che è posto alle grandi aree monetarie Usa e euro, con la differenza che la prima corrisponde ad una sola area politica sovrana mentre non è così per la seconda.

Occorre innanzitutto dire che il deficit spending è entrato con Keynes nella “strumentazione” legittima della politica economica come “motore di avviamento” di una macchina ferma che ha difficoltà a riavviarsi ( caso dell’economia Usa dopo il 1929). Non è mai sto concepito come motorino di “continuità” di un’economia surriscaldata da un eccesso di credito fasullo (eccesso di moneta senza sottostante reale – vedi derivati). E’ questo il caso degli Usa, che hanno usato il deficit spending e i quantitative easing della Fed come sostegno a un’economia (in larga misura a base finanziaria – che poi alcuni chiamano servizi) drogata da una “nuova specie” di quantitive easing privato fino al 2009 (e poi di fatto continuato).

La crisi del 2009 nasce proprio dal limite di credibilità di una continua espansione del credito “finanziario” basato su un sottostante di valori mobiliari e immobiliari sostenuti da una irragionevole domanda (irragionevole perché alimentata da domanda prevalentemente speculativa originante, viziosamente, dagli stessi soggetti finanziari).

Gli Stati Uniti non hanno voluto o potuto ridimensionare la loro ricchezza e, con il sostegno dei Paesi a forte avanzo commerciale, (che temevano un tracollo dei loro depositi in dollari) e aiutati dalla crisi di credibilità dell’euro, (forse da loro stessi aiutata) hanno sostituito il motorino di “continuità” del credito privato fasullo con il quantitative easing della Fed. Ma i motorini alimentati dalle batterie e non dalla ricarica del motore hanno un limite. Si scaricano.

Questo è il problema a cui vanno incontro gli Stati Uniti. Il debito è molto cresciuto. Se il Pil, non più alimentato dal quantitative easing e dalle politiche espansive, dovesse andare verso la stagnazione allora la credibilità del debito americano potrebbe diventare critica, tanto più che i privati hanno una propensione negativa al risparmio. La bolla potrebbe esplodere, ma in modo molto più grave, perché non si tratterebbe più del fallimento di Lehman Brothers, ma del sistema Paese.

Diversa terapia ha intrapreso l’Europa, che ha distrutto credito e quindi ricchezza, anche se la situazione del suo sistema produttivo veniva già da un periodo di relativa stagnazione ed aveva ampi margini di capacità da “riattivare”. Il debito complessivo sul Pil dell’area euro era e resta ben più basso di quello americano, e il leverage finanziario del credito è decisamente più basso (salvo forse per le banche inglesi).

E’ senz’altro ragionevole immaginare che un quantitative easing della Bce, in misura simile a quello della Fed possa avviare una fase espansiva con conseguente generazione di un delta del Pil che possa rendere credibile il ripagarsi del debito. Insomma penso che qui la teoria del “motorino di avviamento” tenuto acceso per 3-4 anni poteva generare una crescita autonoma dagli stimoli. Ma si è fatto tutto il contrario avviando una stagnazione che ha distrutto parte del sistema produttivo (almeno dei paesi più deboli) e che sarà difficile riattivare anche con stimoli della domanda.

I singoli paesi euro a forte indebitamento non possono risolvere il problema del loro enorme debito da soli. Per risolverlo devono entrare nella logica napoletana del “chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto”, ma questo presuppone l’uscita dall’euro.

Enzo Papi

il pluralismo delle rendite (giornalistiche)

In Italia non c’è e non c’è mai stato dal fascismo in poi un problema di pluralismo dell’informazione. Meno che mai ai tempi di internet. C’è da tempo, e ogni giorno di più, un ignorato problema di qualità dell’informazione: perché riempiendo il dibattito di allarmi sul pluralismo – un termine scelto sapientemente per legittimare il senso di qualunque tipo di informazione, anche la più scadente e inaffidabile – chi fa i giornali, chi li difende, ordine professionale e associazioni sindacali, organizzazioni in difesa di, e infine lettori stessi, hanno rimosso completamente il tema della qualità.

Ma i temi della qualità e del ‘pluralismo’ in Italia non sono mica separati. Bisogna intendersi sul significato concreto del termine pluralismo. ‘Difesa del pluralismo’ ha significato per anni, e significa ancora, nel concreto, erogazione di sovvenzioni pubbliche all’editoria, sotto varie forme. Ora, quando ci sono i sussidi – elementare considerazione economica – la produttività delle imprese, quella ricerca incessante di qualità e competitività del prodotto che chi sta sul mercato senza protezioni è costretto a fare, pena fallimento, tende a crollare a tassi inversamente proporzionali a quelli di crescita del sussidio.

Questo vale per qualsiasi settore, ma ha effetti particolarmente deleteri sul giornalismo. Infatti, com’è noto, il comparto è in crisi. Una crisi che si può riassumere con un semplice ragionamento contabile: nel contesto italiano (ma in generale, dappertutto, causa internet) di oggi, per uno spropositato eccesso di offerta sulla domanda, il ‘prezzo reale’ di mercato di un servizio giornalistico è bassissimo, a fronte di costi altissimi.Una differenza che, a occhio, è qualcosa tipo 1 euro di ricavi a fronte di 10 di costi, per qualsiasi contenuto, dal take d’agenzia al servizio fotogiornalistico di alta qualità realizzato dal bravissimo freelance di turno a sue spese.

La sproporzione tra prezzo a cui effettivamente si riesce a vendere una notizia o contenuto giornalistico – a tutti i livelli, dal freelance al grande editore – e i costi di produzione è aggravata in Italia dai costi fissi di pertinenza di una classe di professionisti che rivendica più tutele e benefici di altre. Oltre al solito cuneo fiscale e contributivo e ai compensi aggiuntivi previsti per il lavoro dipendente (tredicesima, quattordicesima, tfr ecc.), le retribuzioni per i giornalisti assunti infatti prevedono minimi tabellari obbligatori molto alti, contributi Casagit, e garanzie di ogni tipo, che ne rendono impossibile il licenziamento, o anche solo lo spostamento di ruolo, con conseguenti gravi costi ulteriori di riorganizzazione interna.

Il risultato è inevitabile: le imprese editoriali, inchiodate per legge a questi costi, non hanno modo di cambiare per riaggiustarsi al mutato – radicalmente, giacché la crisi del giornalismo è strutturale, con internette – contesto del mercato. Mutato contesto che è tutto codificato nei prezzi correnti, bassissimi, delle notizie. Ora qual è il problema? Il problema è che il giornalismo italiano, in questo contesto, sopravvive in larga misura appunto grazie a sussidi pubblici. Che tendono a essere assorbiti tutti per pagare gli stipendi al club degli articoli 1 del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Un club, quello degli articoli 1 dei giornali, fatto in larga misura – non tutti, non è il caso di generalizzare, ma tanti sì – da gente che non lavora. Da signori con un’altissima opinione di sé, che fanno male o malissimo il loro dovere – quella roba lì che costa un sacco di fatica e sbattimento: cercare notizie – e considera i suoi rari e scadenti (e strapagati) prodotti, gentili concessioni ai lettori delle verità rivelate ai loro intelletti superiori. Che considerano dunque i soldi che ricevono sotto forma di stipendio, la dovuta tutela dell’esistenza di cotanto valore intellettuale per la nazione, che guai a ridurlo a una mera questione di paga per prestazione lavorativa. Il pluralismo “è”, e non può essere ridotto a una volgare questione di soldi.

Ecco dunque il nesso tra scarsa qualità del giornalismo italiano e ‘tutela del pluralismo’. Lo si può riassumere in tre parole: conservazione di rendite. Lo si può descrivere come un circolo vizioso per cui la qualità del giornalismo è scadente, il mercato dell’editoria non si riprende perché il giornalismo fa schifo, ma il pluralismo non si tocca, i giornalisti non si toccano, le aziende non possono cambiare, ridurre costi ripensarsi per aumentare la produttività e intercettare la domanda reale di informazione, quindi vanno mantenute a furia di soldi pubblici, per i quali la produttività dei giornali crolla, determinando i degrado della qualità dei contenuti, che non può sopravvivere senza sussidi, e via dicendo.

Provassimo a togliere tutti, ma proprio tutti i sussidi all’editoria, e anche le gabbie giuridiche che rendono difficile, se non impossibile alle aziende editoriali reinventarsi per far fronte al ‘nuovo mondo’, che ormai tanto nuovo non è più, di internet. Fallimenti a catena. Vecchi tromboni tutelati e garantiti che si stracciano le vesti per aver perso il lavoro, per non poter più annoiare le orecchie del pubblico con le loro ‘opinioni’. Disperazione di editori e sindacati e precari zucconi, incapaci di capire che i loro interessi sono opposti a quelli di quei tutelati a cui aspiravano di appartenere.

Chiuderebbero chissà quante testate. Schiere di giovani smetterebbero di illudersi – magari aizzati dalle scuole di giornalismo – di diventare i nuovi Montanelli o Travaglio, e si darebbero ad altro. Ma poi, forse, inizierebbero a nascere e affermarsi realtà nuove, che rischiano in prima linea le loro risorse, e sono perciò costrette a capire, per poter sopravvivere e guadagnare, cos’è e come funziona davvero oggi il mercato dell’informazione. Imprese con meno giornalisti, ma con più notizie e contenuti, i cui costi sono più proporzionati ai prezzi che la scarsità di domanda e l’eccesso d’offerta impongono. Imprese che funzionano in base alla logica di dare un servizio al pubblico, non per dare lavoro ad aspiranti maître à penser.

Nascerebbe forse insomma un pluralismo spontaneo, vero, in cui gli editori e i giornalisti guadagnano in modo adeguato per quel che fanno, senza privilegi o, se il pubblico non ne riconosce la qualità o l’utilità, chiudono. Di certo, non un pluralismo all’italiana, foglia di fico morale sotto alla quale si celano sontuose rendite pubbliche garantite a tanti professionisti della fuffa intellettuale.

A che servono le imprese?

Riforma del lavoro liberista non troppo cattiva: le imprese assumono e licenziano liberamente, secondo necessità, salvo motivi assurdi, come la discriminazione razziale o sessuale, lo stato tutela i lavoratori che vengono licenziati, e fornisce loro strumenti formativi per reinserirsi nel mercato, imponendo a tutti di accettare il primo impiego disponibile, anche ai più schizzinosi.

Motivazione della riforma liberista: l’economia è una faccenda dinamica, di attività produttive che cambiano a seconda delle mutate esigenze degli individui e quindi della scarsità relativa dei beni. Per questa ragione, alcune attività che prima avevano successo diventano obsolete o costose, altre si affermano e fanno fortuna.

L’impresa dunque, è un’entità che, per sopravvivere e crescere, deve potersi adattare, e talvolta reinventare, per far fronte ai cambiamenti. Ha vari modi per farlo, ma sono tutti, nessuno escluso, vincolati dall’equilibrio di bilancio: quanto patrimonio, quanti debiti, quante entrate e quante uscite. I modi sono: aumentare la produttività,attraverso investimenti e riduzioni delle inefficienze, e investendo in prodotti innovativi con cui creare o conquistare nuovi mercati.

In tutto questo processo rientra ciò che si definisce ‘lavoro’: la partecipazione di persone all’impresa. Persone che formano il know how, l’esperienza nella capacità di risolvere problemi (che all’inizio sembrano tali, col tempo diventano routine), portano idee, in breve fanno funzionare i processi produttivi.

Non è vero che esiste una manodopera non qualificata: anche nelle attività più banali, tipo fare le pulizie, ci sono i lavoratori che un’azienda si tiene stretti, perché più bravi, efficienti, affidabili, responsabili. Esiste il lavoro utile e quello inutile, questo sì, e nessuna impresa può permettersi lavoro inutile.

Per questa, e questa sola, ragione, le imprese devono poter licenziare: per adattarsi ai cambiamenti del contesto in cui operano. Laddove tutti gli investimenti possibili, permessi dai numeri del bilancio, che potessero permettere razionalizzazioni della forza lavoro e delle competenze siano già stati fatti, eliminare lavoro inutile diventa l’unica opzione possibile per sopravvivere e crescere in un contesto mutato.

Eppure la libertà di licenziamento è, per esempio nella cultura sindacale, e in particolare quella della Cgil, che in questi giorni si scontra col governo, considerata fonte di ingiustizia sociale. Questa tradizione, almeno così sembra, si fonda sull’idea che scopo di un’attività economica è produrre lavoro e non beni.

“Il lavoro è un diritto”, invece che un dovere, o una necessità per evitare di vivere di rendita sulle spalle di qualcuno. Ciò che sorprende è che i suoi fautori sembrano non aver il coraggio di trarne le conclusioni logiche. Perché, ad esempio, è considerato ingiusto che le imprese licenzino, ma non che non assumano? Se il lavoro è lo scopo, un’azienda che non assume non adempie al proprio ‘ruolo sociale’, esattamente come quella che licenzia. Obbligare a non licenziare significa entrare nel merito delle decisioni sul risparmio privato per ragioni etiche, cosa che si omette di fare – chissà perché – nel caso dell’ingresso nelle attività di impresa.

Ma la conclusione logica più estrema dell’idea dell’economia ‘per il lavoro’ è: a che servono le imprese? Perché se lo scopo dell’economia è dare lavoro, e non produrre beni e servizi, allora questi enti sono solo ‘mali sociali’, per definizione inadatti al fine, perché incapaci di assumere tutti i cittadini, se non quelli strettamente necessari a perseguire i loro interessi privati. Ai fini del dare lavoro le imprese sono solo fastidiosi ‘corpi sociali intermedi’ tra stato e cittadino, che di fatto ostacolano, con i loro interessi particolari, la piena occupazione. E allora, cara Camusso, perché non abolirle? Perché spendere così tante energie nel cercare di tutelare il lavoro dalle prepotenze degli imprenditori, quando si potrebbe scegliere la via molto più semplice e efficiente di espropriare il risparmio privato e statalizzare tutto? Facciamo come a Cuba o in Venezuela, lo stato assuma tutti i cittadini, e non parliamone più.

Eppure chi ‘odia gli imprenditori’, o meglio, chi come la Cgil, li considera soggetti per loro natura inclini a sfruttare le persone, e che quindi lo stato deve controllare, educare, guidare, punire, e anche sostenere, quasi che fossero disadattati pericolosi, non trae queste conclusioni, si limita a protestare in piazza se i vincoli statali all’impresa vengono parzialmente ridotti. E a strumentalizzare incidenti per difendere le sue prerogative e i suoi poteri.

Il paese dei vetri rotti e delle rendite per i vetrai (note su Fiat ed Electrolux)

Scrive Luigi Zingales sul Sole 24 Ore:

Il nostro vero problema non è che la Fiat vuole trasferirsi all’estero, ma che molte altre imprese la seguiranno e soprattutto che pochissime vogliono fare viceversa

Ed ecco la chiave per mettere nella giusta prospettiva le vicende di Fiat ed Electrolux. Perché la prima se ne va, perché la seconda propone un’irricevibile taglio dei salari? Piuttosto bisognerebbe chiedersi: perché nessuna azienda estera (o molto poche) investe in Italia, e viene a creare nuovi posti di lavoro? Due interrogativi, ma in realtà il problema è uno solo: l’Italia non è un paese capace di offrire una qualche prospettiva per il futuro.

Chi ha capitali da investire, nel mondo, non è interessato all’Italia. Troppi costi, troppe grane normative e burocratiche, troppa incertezza del diritto, troppo arbitrio istituzionale. Senza contare che per un niente finisci indagato, e magari sputtanato dai giornali. Chi te lo fa fare?

Nel breve periodo, in questo paese, si possono forse ottenere benefici economici entrando a far parte di un qualche sistema clientelare, che garantisca una rendita. Ve ne sono tanti, in ogni settore: dall’edilizia, all’editoria, alle infrastrutture, al “sociale”. Ma il Paese non è più quello delle grandi abbuffate degli anni ’80. Anche il ‘capitalismo di relazione’ – l’economia pubblica e parapubblica italiana – soffre la crisi, ed è ormai probabilmente in declino strutturale. In generale, oggi, beneficia di rendite solo chi già ne partecipa, e la concorrenza è per restarci non per entrarci.

Sul lungo termine, investire in Italia ha poco senso, è troppo pericoloso, e chi ha risparmi disponibili lo sa. Per questo, o se li tiene e si incastella in ritiri di lusso, o investe all’estero, o se ha attività in Italia, è sempre più tentato di chiudere e salvare il salvabile, o andarsene in luoghi più favorevoli per stabilità e libertà d’impresa, e che non demonizzano gli imprenditori. Si capisce così perché Fiat non abbia interesse a stare in Italia, o Electrolux pensi al massimo di proporre riduzioni salariali per tenere aperti gli impianti, ma niente piani di rilancio. Il contesto è troppo ostile e incerto per intraprendere scommesse imprenditoriali che guardino al futuro lontano.

Frédéric Bastiat, per descrivere una delle fallacie più comuni nel ragionamento economico, scrisse il racconto della finestra rotta. Quando si rompe un vetro bisogna sostituirlo, e ciò che si vede sono i benefici che ne derivano in termini di creazione di lavoro e reddito che questo comporta. Ma ciò che non si vede sono le opportunità perse, sotto forma di investimenti o consumi possibili con i risparmi usati per sostituire il vetro.

L’Italia è il paese dei vetri rotti elevati a prassi istituzionale, e dei privilegi che ne derivano per i vetrai. E’ il paese dei quasi quotidiani proclami mediatici sulle iniziative di sostegno a questo o quel settore ‘strategico’, o di ‘difesa del lavoro’ contro le subdole vessazioni di chi è votato al profitto. Ciò che spesso passa inosservato, è la discrezionalità politica e giuridica connessa a questi interventi, e le logiche, di frequente basate su interessi particolari, per metterli in atto. Ciò che non si vede, perché lo si può solo immaginare, sono le occasioni perdute in termini di reale sviluppo, e la distruzione delle prospettive per chi in Italia potrebbe investire, create dall’incertezza e dall’arbitrarietà di questo contesto.

vincoli di bilancio e scelte dolorose

Per via dei vincoli europei di bilancio, l’Italia si trova in una situazione impossibile. Nel senso che, qualsiasi scelta venga intrapresa rispetto ad essi, tende a produrre conseguenze dannose. Se continua a rispettarli il Paese (e questo è un fatto positivo) sarà costretto prima o poi, ad affrontare i problemi strutturali alla base del suo declino e delle sue croniche malattie: uno Stato caratterizzato da scarsa produttività, clientelismo, parassitismo, corruzione, e su cui è fondata un’economia di relazione. Ma riforme simili mostrano i loro effetti solo nel medio lungo termine e, come diceva il detto keynesiano, nel lungo periodo saremo tutti morti (e il ‘lungo periodo’ è parametro temporale che tende, ultimamente, a contrarsi sempre più). Con la crisi attuale poi, i vincoli europei impongono grandi sacrifici all’economia privata o pubblica e quindi diventa difficile intraprendere riforme incisive, senza mettere in conto processi violenti di riassetto sociale sul breve medio termine.

Se i vincoli europei li si dovesse violare invece, ci sarebbero probabilmente effetti positivi sul breve termine, ma pessimi sul lungo. La possibilità di far deficit, nella fase in corso di recessione, permetterebbe infatti probabilmente di sostenere l’economia, e dare finalmente ossigeno, attraverso spesa, trasferimenti e investimenti pubblici, a un tessuto produttivo ormai cianotico. Sul lungo termine si perderebbe tuttavia l’incentivo a fare le necessarie riforme strutturali, e anzi i caratteri distintivi deleteri dell’economia e della società italiana, sopra menzionati, senza pressione esterna non avrebbero più ‘buone ragioni’ per essere contrastati, con la forte possibilità di un’ulteriore loro degenerazione. Senza contare che la spesa pubblica, e l’intervento dello Stato nel sistema economico, in assenza di un solido contesto concorrenziale, tende solo a produrre squilibri, e a generare, invece di una sana crescita economica, ‘bolle’ speculative destinate presto o tardi a scoppiare. Leggi il seguito di questo post »

Leggi il seguito di questo post »

perchè la norma sulle lobby si è arenata

Venerdì il governo, riunito in Consiglio dei ministri, si è trovato in imbarazzo nell’esaminare il ddl sulla regolamentazione delle lobby. Quì si spiega come sono andate le cose. In breve, i ministri si sono trovati d’accordo, chi più chi meno, nel ritenere impraticabili le norme che obbligano a rendere note le “erogazioni liberali ai partiti” da parte dei lobbisti, e quelle che vietano i regali, per esempio i biglietti dei concerti o delle partite, se superiori a 150 euro. Tra questi regali rientrano anche le donazioni ai candidati in campagna elettorale, ed ecco perchè i membri del governo si sono trovati in difficoltà nell’approvarla.

Per capire le ragioni della scelta dell’esecutivo, senza scadere nella solita retorica anticasta può forse essere utile provare a fare una riflessione più generale, domandandosi se una legge sulle lobby, come quella che si è tentato ieri di approvare, possa avere mai effetto in Italia. È vero, introdurrebbe obblighi di trasparenza e metodi di accreditamento ufficiale dei “portatori di interessi particolari”, tali da permetterne un’immediata identificazione e da rendere pubbliche le loro attivita.

Ma c’è di che essere molto scettici rispetto all’efficacia di simili metodi nel contesto italiano. Un contesto in cui, storicamente, quasi tutte le attività economiche, anche private, sono spesso direttamente o indirettamente legate allo Stato e al sistema pubblico e organizzate intorno alla politica. Prevale così quello che l’economista Luigi Zingales chiama ‘capitalismo di relazione’, una catatteristica strutturale dell’economia italiana, per cui le decisioni economiche vengono prese in base alla capacità di condizionamento politico, piuttosto che a logiche di mercato. Certo anche da noi ci sono gli emissari delle aziende in parlamento e nei ministeri, ma tutto sommato hanno un ruolo marginale. È dunque difficile parlare di lobby nel senso usato negli Stati Uniti. Si dovrebbe parlare invece dell’inestricabile intreccio tra politica ed economia, tra pubblico e privato che caratterizza il nostro sistema produttivo.

In questo contesto si fatica a credere che regole di maggior trasparenza, per quanto lodevoli e condivisibili sulla carta, funzionerebbero mai nella pratica. Formalizzare e rendere pubblici i rapporti avrebbe probabilmente l’effetto di spostarli altrove, in luoghi e modalità più discrete, pur nel rispetto di facciata dell’etichetta della trasparenza. Un effetto simile lo si è visto già con la retorica recente delle riunioni in streaming dei partiti, giochi delle parti online che rendono impossibile qualsiasi accordo su questioni importanti (che viene puntualmente stabilito in altre sedi).

Cosa renderebbe davvero più ‘trasparente’ il gioco delle relazioni politiche ed economiche? Non tanto il moltiplicare le web-cam, o gli elenchi pubblici, o i divieti. Piuttosto si dovrebbe cominciare a liberare l’economia dalla politica, incentivando l’affermazione degli unici metodi che davvero possono contrastare la strumentalizzazione dello Stato da parte di gruppi di interesse particolari. E cioè: concorrenza, mercato, libertà di utilizzo del risparmio, meritocrazia, abolizione di ogni forma di sussidio, diretto o indiretto.

In breve, si dovrebbe cambiare il dna dell’economia italiana, trasformandola da sistema ‘di

relazione’ a sistema di mercato. A quel punto forse funzionerebbe e diverrebbe sensato un ‘registro dei portatori di interessi particolari’ che cercano apertamente di influenzare i decisori pubblici, su modello americano. I lobbisti sarebbero allora rappresentanti legittimi di categorie sociali che cercani di far valere le loro istanze specifiche, in un sistema in cui lo stato è regolatore, e non soggetto attivo e primario nella vita economica. Finchè però non vi sarà questo mutamento nel nostro sistema di relazioni, (ed è difficile credere che mai ci sarà) è difficile aspettarsi altro, sul tema della regolazione delle lobby, che qualche proposta normativa astratta e aleatoria, destinata a essere inevitabilmente bocciata da ‘decisori pubblici’ impossibilitati a riceverla.

la Cina e il profitto

Un amico, che da qualche tempo vive in Cina, scrive:

“Credo che il capitalismo sia dannoso. La sua essenza è la rincorsa del profitto, con qualsiasi mezzo e questo da sempre porta danni e distruzione”.

Sulla base di questa convinzione (teorica) interpreta la realtà che lo circonda, in una testimonianza giornalistica molto bella, per la freschezza del racconto e per la sincera verso gli altri esseri umani. Ma sul profitto, il capitalismo, l’iperliberismo come cause di tutti i mali non sono d’accordo.

Il profitto ha una sua funzione: allocare il risparmio verso attività produttive, che creano cioè valore, e evitare lo spreco (cioè la distruzione) di beni. Nel profitto le aziende (private, ma anche pubbliche) trovano un criterio oggettivo per capire a quali attività dedicarsi, e soprattutto a quali non dedicarsi, per evitare di consumare il loro tempo e i loro capitali. Una società dove si abolisce la possibilità di ‘fare profitto’ probabilmente sarebbe un caos: non ci sarebbe più alcun parametro oggettivo per orientare le scelte degli individui in modo da collocare le risorse disponibili in attività produttive. L’alternativa al profitto sono parametri ‘ideologici’ di allocazione del risparmio, che in generale si concludono con la sua distruzione da parte delle classi dirigenti portatrici dell’ideologia, anche solo per via degli enormi costi connessi all’imposizione alla società del loro rigido ordine politico, reprimendo ogni dissenso.

La Cina offre una testimonianza storica di questi meccanismi: il prezzo pagato dal paese dopo i primi decenni di Repubblica Popolare e soprattutto dopo il furore arbitrario della ‘grande rivoluzione culturale’ sono stati milioni di morti e una popolazione ridotta alla fame (il tutto, è bene ricordarlo, in nome di una società più equa e giusta).

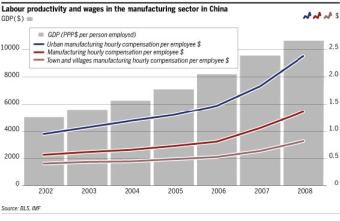

La Cina oggi è un paese dove ancora vige un regime autoritario, e le libertà individuali sono scarsamente protette. Ed è certamente una società che cambia e piena di problemi e ingiustizie. Ma è sbagliato credere che la causa di questi problemi sia ‘il mercato’ che arricchisce i ricchi a spese dei poveri, rendendoli ancora più poveri. La Cina ha creato ricchezza (incredibile ma vero: la ricchezza si crea, non solo si ‘redistribuisce’), negli scorsi decenni, e ne hanno beneficiato intere fasce di popolazione, che hanno visto i loro salari aumentare costantemente, anche negli ultimi anni (e anche nei settori agricoli), uscendo da una condizione di indigenza.

Anche sulle diseguaglianze è facile lasciarsi suggestionare da ciò che si vede. Ma se si tiene conto di ciò che non si vede, e cioè dei dati, la realtà è diversa. Le divergenze di reddito in Cina, si legge in un rapporto Ocse dello scorso anno, sono andate gradualmente riducendosi, anche nelle aree rurali. L’argomento della diseguaglianza è poi concettualmente discutibile. Le diseguaglianze, siccome le risorse sono scarse, e tocca in qualche modo scegliere come usarle e chi ne beneficerà, tendono ad esserci in qualsiasi regime, di mercato, o ‘pianificato’, o ‘misto’. Ciò di cui si dovrebbe parlare è il grado di opportunità che ogni modello offre agli individui, di incremento del proprio benessere economico e di mobilità sociale (di felicità psicologica no, quella è una faccenda strettamente personale). Della differenza, insomma, tra gli anni più severi del regime maoista, in cui l’unico modo per uscire dalla miseria era diventare un fanatico, vivendo sempre col terrore di essere epurato, e la Cina di oggi, dove i poveretti pensano a mettersi in proprio, anche solo aprendo un bar o piccolo ristorante. E almeno qualche volta ci riescono.